|

|---|

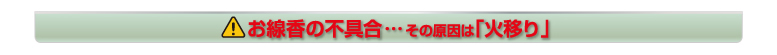

お客様から頂く苦情の中に、「お線香が火の着いた状態で香炉の外に落ちる不具合」があります。「途中でお線香が弾けて、火の着いたまま落ちた。」と表現される方もいらっしゃいます。そこで当社では、その再現実験を通じて原因を探ってみました。 |

|

|

お線香を複数本束ねて着火したものの、着火の不十分なお線香が出てしまい、 お線香を複数本束ねて着火したものの、着火の不十分なお線香が出てしまい、

燃焼が進んだ後にそのお線香の下部に火移りして起こる不具合です。

|

|

|---|

| ① 3本(複数本)のお線香を束ねるように持って、ローソクの炎で着火する場合、全てのお線香の先端に十分に着火していない場合があります。 |

②

その状態で香炉の灰に立てますと、十分着火していないお線香の筋は燃焼が進まず、少し燃えた所で消えることがあります。 |

③ しかし、それ以外のお線香は次第に燃焼が進み、その熱で燃えていないお線香の側面を黒く焦がして行きます。(焦がされたお線香は変形して反ってしまいます。畳や経机に付いた焦げ跡が真っ直ぐではない事が多い。) |

|

|---|

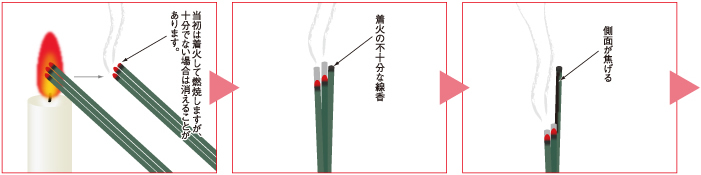

| ④ 燃焼が進んで行くと、最もお線香の筋同士が接近した個所(途中または灰の中)で、燃えていない線香の筋の途中に火が移ります。 |

⑤ そして、その部分が燃えて灰になると、そのお線香の上部が火の着いた状態で倒れ、香炉の外に落ちるのです。この時、香炉の縁にお線香が当たると「パチッ」とかすかな音がします。これを、お線香が弾けた音だと思われるのでしょう。 |

◎この不具合を防止するためには、複数本のお線香を立てる時、1本1本を離して立てるように注意すれば良いでしょう。

|

|

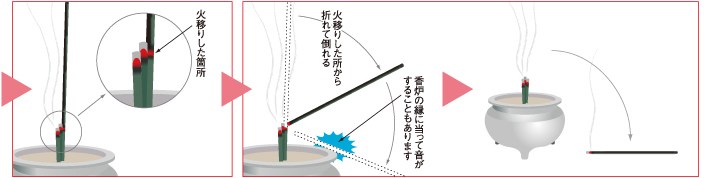

灰の中に残ったお線香の火によって、次に立てたお線香の下部から燃える事があります。 灰の中に残ったお線香の火によって、次に立てたお線香の下部から燃える事があります。

これはお通夜や法事で複数のお方がお線香を立てる時に起こる不具合です。

|

|

|---|

| ①何人ものお方がお線香を立てている内に、香炉の灰が温まって来ます。そのような条件(灰が軽いなど)が整うと、灰の中でもお線香の燃焼が続く場合があります。

|

②次のお方が灰の中の残り火に気付かず、お線香を立てますと、その下端に着火し、燃焼が下側からも始まります。

|

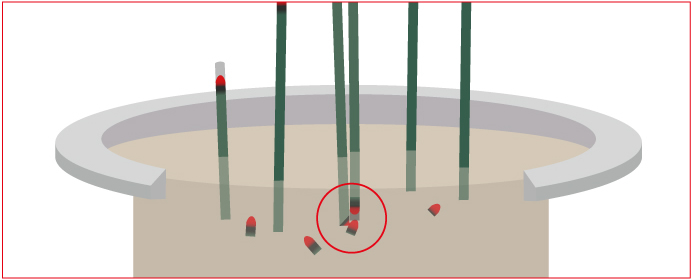

| ③そして、根元にも火の着いたお線香が倒れます。このようにして香炉の外に火の着いたお線香が落ち、畳や経机を焦がす不具合となります。

|

◎この不具合を防止するためには、灰の中にお線香の火が残っていないか、十分確かめて立てる事が肝要です。

|

|

| |

|

|

copyright © 2000 Gyokusho-do Co.,Ltd. All rights reserved.