|

|---|

昭和40〜50年代頃のお線香は不具合(曲がる、折れやすい、カビが発生しやすい、燃焼時間が短いなど)が多く、それらの原因の主な理由は乾燥方法にありました。

伝統的な乾燥方法は木の板を使った自然乾燥でしたので、お線香が乾燥するのに約3週間もかかっていました。さらに乾燥の途中で反り曲がることも多く、生産効率が悪いのです。(持っている乾燥板の枚数で生産量が決まり、その線香メーカーの規模がわかりました。)

昭和53年、長さが70cmもある超長寸線香を急きょ内製化することになったのですが、長いお線香を真っ直ぐに乾かすことが、ベテランの職人でも全く出来ずに数ヶ月が経ちました。柔らかく練った棒状のお線香をそのままの形で真っ直ぐに乾燥させるのは意外と難題で、反り曲がるのを防ぐためには、何らかの方法で上からお線香を押さえる必要があります。日々の営業活動をしながらも頭の中は超長寸線香の事で常に一杯、何度も乾燥法を考案して実験しましたが、物にならない日々が続きました。(中造 和夫 談)

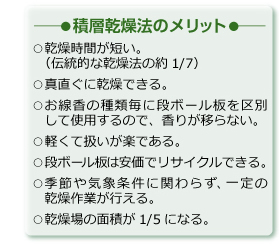

そして、翌年のある見本市の席上でのこと、偶然積み重ねた段ボール板に目が留まったのです。その時、段ボール板と柔らかいお線香を交互に積み重ね、コルゲート部(波形の穴)に空気を通すと押さえたまま乾くのではないかと、閃きました。お線香の水分が段ボールに移り、その水分を通風によって除去するのです。

これが、「積層乾燥法」発明の瞬間で、これによって、今まで3週間もかかっていた乾燥時間がわずか3日に短縮出来たのです。

この乾燥法はお線香の品質向上に大きく貢献しました。その方式から「積層乾燥法」と名付け、昭和54年に製法特許を出願(後に登録)し、現在ではお線香の乾燥方法としては業界のスタンダードとなっています。 |

|

|

|---|

渦巻線香は通夜から満中陰までの49日間焚き続けるために作られた特殊なお線香です。今から約100年前に発明されたお線香ですが、使用方法は当初からずっと変わらず、吊り台に糸で吊るしていました。この渦巻線香、実はメーカー泣かせの製品で、中心に練り込んだ糸が抜けたり、中心部で火が消えたり、湿度で垂れ下がったり…と苦情が絶えませんでした。これは線香を接触支持すると燃焼部の熱が奪われ、消えてしまうことにあります。要するに「吊る」以外に支持方法がなかったためなのです。

「渦巻線香を吊らずに保持する方法はないのだろうか?」

いろいろな素材を探し続け、炭素繊維を不織布のようにしたマットにたどり着きました。この素材を使うことにより、従来からの「吊る」から「置く」というまったく新しい使用方法が可能となったのです。(渦巻線香専用香炉「清蓮」の考案。1996年)そして、渦巻線香の成形法開発に取り掛かってから20年目(1998年)、お線香を渦状に巻く全く新しい方法も考案しました。昔ながらの「手巻き」から、CDプレーヤーをヒントに開発した製造機による成形が実現したのです。

現在では当社堺工場にて12台の成形機を使い、1日に約9,000枚の渦巻線香を製造しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。 |

|

|

|---|

「お部屋でお焼香を焚くと、部屋中が煙たくなる・・・」

「会館などでは残り香が強いと次の使用に差し支える・・・」

昨今はお線香だけでなく、お焼香までも"煙の少ないタイプ"が好まれる傾向があります。通常のお焼香は沈香・白檀などの香木やその他の生薬を刻んで調合したものですので、焚いた時に出る煙の量を調整することは難しいのです。

そこで、登場したのがお線香の製造法を応用して成形した煙の少ない焼香チップの考案です。香木や漢方薬を活性炭と練り合わせ、チップに成形します。その配合次第で煙を少なくすることも、薫りを抑えることも可能となりました。実際の商品はこちらまで。 |

|

|

|---|

| 「沈香角割風 印香」は天然の香木「沈香」角割に代わる製品です。沈香「角割」と同様にお使い頂ける上、割り筋を設けて成形しておりますので、細く棒状に割って空薫にも便利です。実際の商品はこちらまで。 |

|

|

|---|

昭和元年、天皇即位を記念し、初めてのバラ詰包装で発売したのが名香『大宮』です。

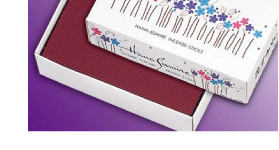

その後、実用線香の開発を続け、昭和42年には高級実用線香『花すみれ』を発売しました。当時のバラ詰線香では初めて、取り出し易さを考慮した横型のモダンなデザインを採用しました。これは、箱をお仏壇の前に置いた時、お線香の筋が使う方の体と平行になり、指でつまみ出し易いようにと考えたからです。

以来、当社の実用線香のパッケージには横型のデザインを採用しています。 |

|

|

|---|

| このようなお線香のパッケージをご覧になられたことがありますか?これはどなたにでも優しい機能性を重視したパッケージです。お線香が最後の1本まで取り出し易くするために、前面には切り欠き部を設け舟底型&横型デザインを採用し、さらに蓋の開閉が容易に出来るよう工夫がされています。詳しくはこちらまで。(意匠登録出願済) |

|

|

|---|

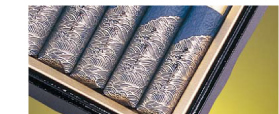

贈られる方の気持ちのこもった進物用のお線香。化粧紙で巻いたお線香の把を一本一本丁寧に詰めています。その状態を保つためにとても重要な役割を担っているのが、お線香と箱の間にある飾り枠(紙製)なのです。

まず、強度を上げることで飾り枠自体の変形を防ぎ、把詰めしたお線香の保護も兼ねられるようにしました。さらに、出荷時に正面を向けて詰めたお線香の把が、輸送中に回転しないように固定する構造を考案し採用しています。(実用新案、意匠登録済) |

|

|

|---|

希望小売価格7,000円(税抜)以上の進物用線香にはシュリンクパック包装をしています。これは、在庫期間が長くなりがちな高額のお線香の香りの飛散を防ぐためです。

さらに、店頭在庫として3年が経過した商品につきましては、無償にて新しい商品と交換をさせていただいております。(製造年月日と交換日はラベルに表示しております) |

|

|

|---|

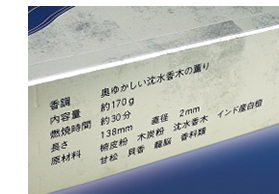

お線香をお使いなる皆様に、もっとお線香のことを知っていただきたく、成分表示を進めています。すでに、「香りの象」「伝統の薫り」「各種高級実用線香」「リビングシリーズ」には、パッケージに成分表示を致しました。 |

|

|

|---|

コーンタイプと呼ばれる円錐状のお香。お部屋で気軽に焚けるお香として、すっかりおなじみですが、玉初堂では『形』にこだわりました。

円錐状のものは先端に着火し、燃焼が進んで下部に近づくと、燃焼部が急激に大きくなり、それ以下の部分に含まれている香料が発散せずに燃えてしまう傾向があります。そこで、当社のコーンは三角形の板を折り曲げて自立させた形を採用しています。この形であれば両面から香料が発散するので、最後まで無駄なくお香の香りを楽しむ事ができます。(実用新案、意匠登録済) |

|

|

|---|

| ムダを省いて少しでも良いお線香を提供するために、あらゆるものを柔軟に取り入れる体制を玉初堂ではとっております。進物用線香の新しい化粧箱「再生紙箱」もその一つです。これは廃棄紙材を再生した板紙を使用しており、風合いも備えているうえ、強度も高く、箱としての再利用も可能です。また、廃棄する場合は紙として扱えます。実際の商品はこちらまで。 |

|

|

|---|

| 通常、ご自宅用に購入されることの多いバラ詰めの高級実用線香を、贈り物としてご利用いただく時に是非ともお使いいただきたいのが、この「のし箱」です。外装箱に水引きを印刷しておりますので、別途のし紙をご用意いただく必要がございません。詳しくはこちらまで。 PAT.P. |

|

|

|---|

玉初堂オリジナルの進物用線香の形、それが「香りの手文庫」です。平安朝の貴族や女官たちがお気に入りのものを大切にしまっていた手文庫。その先人たちの、細やかな心遣いをお香の器にしてみました。

中に入っているお線香は、使い易いバラ詰めが2箱。従って、深目で小型の外観が特徴です。お線香を使い終わった後は、仏壇の前に置いてお線香の箱として使えます。(当社の実用線香大バラがぴったり収まる寸法です。)また、官製葉書にも寸法を合わせていますので、葉書の整理など文字通りお手元で"手文庫"としての再利用が可能です。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、上記の「香りの手文庫シリーズ」を始め、玉初堂のすべての進物用線香の化粧箱には、裾模様に「源氏香の図」をあしらっています。以前は「香」や「御香」などの文字を入れていましたが、「香」などの文字が入っていると、お線香箱以外としての再利用が難しい、とのお客様のお声をいただきました。お線香のご使用後にこの化粧箱を、何らかの形で使っていただければ幸いです。 |

|

|

|

|

copyright © 2000 Gyokusho-do Co.,Ltd. All rights reserved.