|

|---|

お線香はクスノキ科の喬木、椨(たぶ)の木の樹皮を乾燥させて粉末にしたものを基材に使います。椨の粉末は焚いた香りも邪魔にならず、配合した香料にも良く合います。それに香りの良い漢方生薬や香料を調合帳に従って配合し、湯又は水を加えて粘土状に練り上げ、押し出し機で細い筋状に成形します。真っすぐに乾燥させれば出来上がりです。

椨の粉末や香料の配合割合、加える湯の量で灰の落ちる具合が変わります。およそ2センチ程度の長さで灰が落ちなければなりません。なぜなら、あまりに長いと香炉の外へ灰がこぼれてしまうからです。また、燃焼速度も変わるので、決められた時間で燃え尽きるように調整しなければなりません。燃焼時間が短くてもいけませんし、逆に長すぎる場合は気温の低い季節になると、途中で立ち消えすることがあります。

|

|

お線香の強度を上げようとすると灰が長くなり、燃焼時間も長くなります。反対に灰を短くすると強度が低下し、燃焼時間が短くなる傾向があります。相方を両立させるバランスが難しいのです。お線香は炎を上げて燃えません。しかし、それでも消えない微妙な燃焼状態を続ける必要があります。

|

|

|

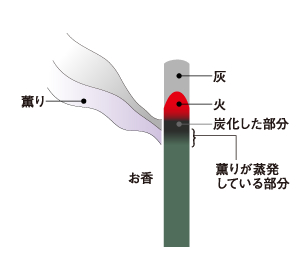

お線香を焚くと香煙が立ち昇ります。薫りの成分は香煙の粒子に付着してお部屋に広がり、壁面などに停まります。焚き終わった後でもその粒子から少しずつ薫り成分が発散を続けます。これが他の室内芳香剤にはない「残り香」といわれるお香の優れた特徴です。

お香は薫じるといいます。加熱することによって薫りが発散するわけです。お線香を焚いて薫りが発散する原理は、香炉でお香を薫じるのと全く同じであることがわかります。

|

|

|

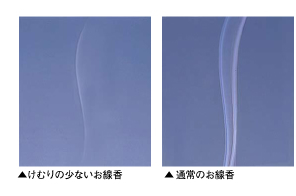

最近はけむりの少ないタイプのお線香が重宝されています。けむりの少ないお線香には「活性炭粉」、「木炭粉」などを配合して造ります。着火した木炭からけむりが出ないのと同じなのです。

|

|

copyright © 2000 Gyokusho-do Co.,Ltd. All rights reserved.