|

|---|

沈香とは、東南アジア諸国の密林で沈丁花科アキラリア属の喬木から採取される香木です。産地はベトナム、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー、インドの一部、マレーシア、中国、インドネシア、西イリアン(ニューギニア島)など熱帯、亜熱帯圏の国々です。ベトナムなどのインドシナ半島からの産出量が減少し、最近では西イリアンまで足を踏み入れるようになりました。

香りは産出地によって異なり、たいへん複雑で様々な味が絡み合っています。甘い、酸っぱい、辛い、苦い、鹹い(しおからい)などの味に例えて表現します。 |

|

|

|---|

切り株の上面が雨風に晒されたり、幹や枝の部分に傷が付いたりすると、樹木はその部分に樹脂を分泌し、腐敗が進むのを防御します。長い年月の間に木質部は腐りますが、樹脂の沈着した部位が残りますので、それを香木沈香として採取するのです。

インドシナ半島では、平たい板状や節のような複雑な形状の物が多く見られます。インドネシアやボルネオ島産の沈香は、木目の通った棒状の物や幹その物に樹脂が沈着しているのが特徴で、比重は比較的大きめです。沈香は樹脂が沈着しているために、燃やすと火力が強く、勿体無い話ですが、過去には現地の人がそれを燃料として利用していたこともあるそうです。

この産地の違いから、香りの特徴も異なります。前者は比較的に甘めの薫り、後者は酸味のある辛めの薫りです。

沈香の採取量が減少し、価格が高騰した現在、ラオスやベトナムで沈香の人工栽培が行われるようになりました。沈香を生じる樹木を植えて、その幹に孔を開けたり、傷を付けて特殊なバクテリアや薬品を塗布注入し、樹脂の分泌を促進する方法です。早い物で数年すると樹脂の沈着した部分が採取可能となります。天然の物に比べると、薫りの質はかなり劣っています。

沈香の採取には森林やジャングルに分け入って樹木を伐採し、その中から取り出す必要があります。結果として環境保全の世界的な政策に反するため、ワシントン条約によって、沈香の輸出入には厳しい管理体制がとられるようになりました。 |

|

|

|

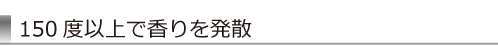

沈香は常温では香りを発しませんが、摂氏150度以上に加熱すると樹脂の成分が蒸発し、香りとして感じられるようになります。(上質のインドネシア産沈香には常温で薄い香りを発するものがあります。)色が黒くて紫外線に強く、常温では揮発しないため、長い年月貯蔵しても全く変質しません。千年以上保管されているものでも焚けば香りを発するのです。

|

|

沈香は漢方薬の処方では万能薬に属します。強壮、鎮静などの効果があります。奇応丸(樋屋奇応丸の商標で有名)と言う子供の疳(かん)の虫の薬では主成分が沈香なのです。沈香(お香)を焚くと気持ちが鎮まるのはこの効果の現れでしょう。変わった所では高級な紹興酒(老酒)にも配合されています。

|

|

|---|

|

香木沈香の中で最も貴重なものに伽羅があります。ベトナムの限られた地域でしか産出せず、しかも極めて少量です。その香りを昔の人は、『その香り高貴なこと、宮人の如し』と表現しています。常温でも清やかな香りを発し、焚くと濃厚な他に例えようの無い伽羅独特の香りです。

伽羅を採取する樹木は他の沈香とは異なります。ベトナム中部の古都フエにグエン王朝の故宮があります。その門の内側に一抱えもある大きな鼎脚の香炉が9個並んでいて、それぞれにベトナムの特産品がレリーフとして描かれています。伽羅木の絵と生じる部位、そして、 (キーナムと読む)の文字、これが伽羅です。勿論、沈香の絵もあります。その絵を比較すると、明らかに枝や葉の形状、生じる部位が異なるのです。ベトナムへ旅行される機会があれば、是非、訪れてみて下さい。 (キーナムと読む)の文字、これが伽羅です。勿論、沈香の絵もあります。その絵を比較すると、明らかに枝や葉の形状、生じる部位が異なるのです。ベトナムへ旅行される機会があれば、是非、訪れてみて下さい。

最近、伽羅は殆ど採取できなくなりました。既に取り尽くしたのかもしれません。私共でもここ数年、まとまった量の入荷は全くありません。昔に買い入れたものを少しずつ販売しているのが現状です。もし、お持ちであれば、大事にお使い下さい。

|

|

|

|

|

copyright © 2000 Gyokusho-do Co.,Ltd. All rights reserved.